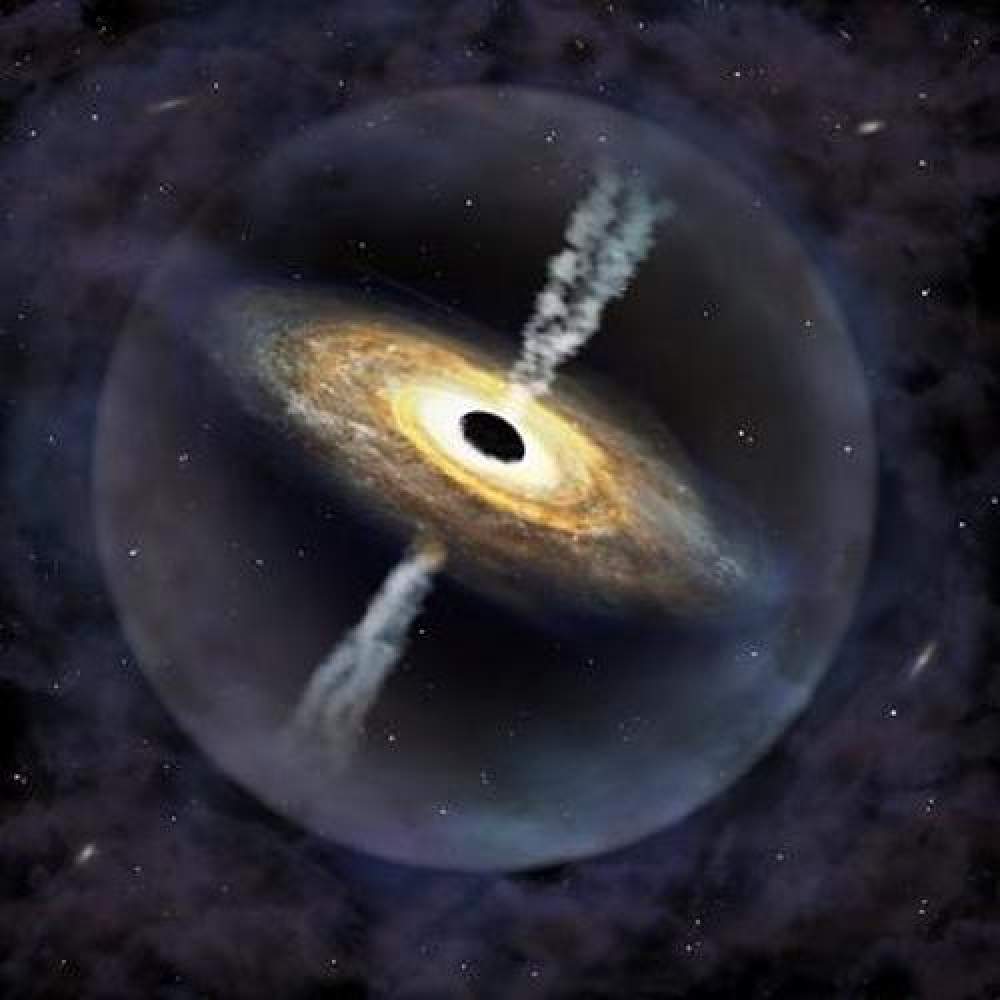

Unos astrónomos han descubierto el segundo cuásar más distante que se ha encontrado jamás, usando para ello tres observatorios del complejo Maunakea en Hawái: el Observatorio W. M. Keck, el Observatorio Internacional Géminis, y el Telescopio Infrarrojo del Reino Unido (UKIRT), propiedad de la Universidad de Hawái. Es el primer quásar que recibe un nombre indígena hawaiano, Pōniuā`ena, que significa "fuente giratoria invisible de la creación, rodeada de brillantez" en el idioma hawaiano.

Pōniuā`ena es el segundo quásar detectado hasta ahora más lejano, con un corrimiento cosmológico al rojo superior a 7,5 y alberga un agujero negro dos veces más grande que el otro quásar conocido en la misma época. La existencia de estos agujeros negros masivos en tiempos tan tempranos desafía las teorías actuales de cómo los agujeros negros supermasivos se formaron y crecieron en el joven universo.

La investigación aparecerá en la revista Astrophysical Journal Letters.

Los cuásares son los objetos más energéticos del universo, alimentados por sus agujeros negros supermasivos, y desde su descubrimiento los astrónomos han estado muy interesados en determinar cuándo aparecieron por primera vez en nuestra historia cósmica. Buscando sistemáticamente estos raros objetos en estudios de gran área, los astrónomos descubrieron el cuásar más distante (llamado J1342+0928) en 2018 y ahora el segundo más distante, Pōniuā`ena (o J1007+2115, con desplazamiento al rojo 7,515). La luz vista desde Pōniuā`ena viajó a través del espacio durante más de 13.000 millones de años desde que dejó el cuásar, apenas 700 millones de años después del Big Bang.

Las observaciones espectroscópicas del Observatorio Keck y del Observatorio Géminis muestran que el agujero negro supermasivo que alimenta Pōniuā`ena es 1.500 millones de veces más masivo que nuestro Sol.

"Pōniuā`ena es pues el objeto más distante conocido en el universo que alberga un agujero negro de más de mil millones de masas solares", dijo Jinyi Yang, investigador postdoctoral asociado al Observatorio Steward de la Universidad de Arizona y autor principal del estudio.

Para que un agujero negro de este tamaño se forme tan temprano en el universo, necesitaría comenzar como un agujero negro "semilla" de 10.000 masas solares unos 100 millones de años después del Big Bang, en lugar de crecer a partir de un agujero negro mucho más pequeño formado por el colapso de una sola estrella.

"¿Cómo puede el universo producir un agujero negro tan masivo tan temprano en su historia?", dijo Xiaohui Fan, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona. "Este descubrimiento presenta el mayor desafío para la teoría de la formación y crecimiento de los agujeros negros en el universo temprano".

La teoría actual sostiene que el nacimiento de estrellas y galaxias como las conocemos comenzó durante la época de la reionización, comenzando unos 400 millones de años después del Big Bang. Se cree que el crecimiento de los primeros agujeros negros gigantes ocurrió durante esa misma época de la historia del universo.

El descubrimiento de cuásares como Pōniuā`ena, en lo más profundo de la época de la reionización, es un gran paso hacia la comprensión de este proceso de reionización y la formación de los primeros agujeros negros supermasivos y galaxias masivas. Pōniuā`ena ha puesto nuevas e importantes restricciones en la evolución de la materia entre las galaxias (medio intergaláctico) en la época de la reionización.

"Pōniuā`ena actúa como un faro cósmico. A medida que su luz viaja en el largo viaje hacia la Tierra, su espectro es alterado por el gas difuso en el medio intergaláctico que nos permitió determinar con precisión cuándo ocurrió la Época de Reionización", dijo el co-autor Joseph Hennawi, profesor del Departamento de Física de la Universidad de California, Santa Bárbara.

Fuente: NCYT Amazings